Tansah angudia bener lan pener, leres lan laras!

[Pepatah Jawa]

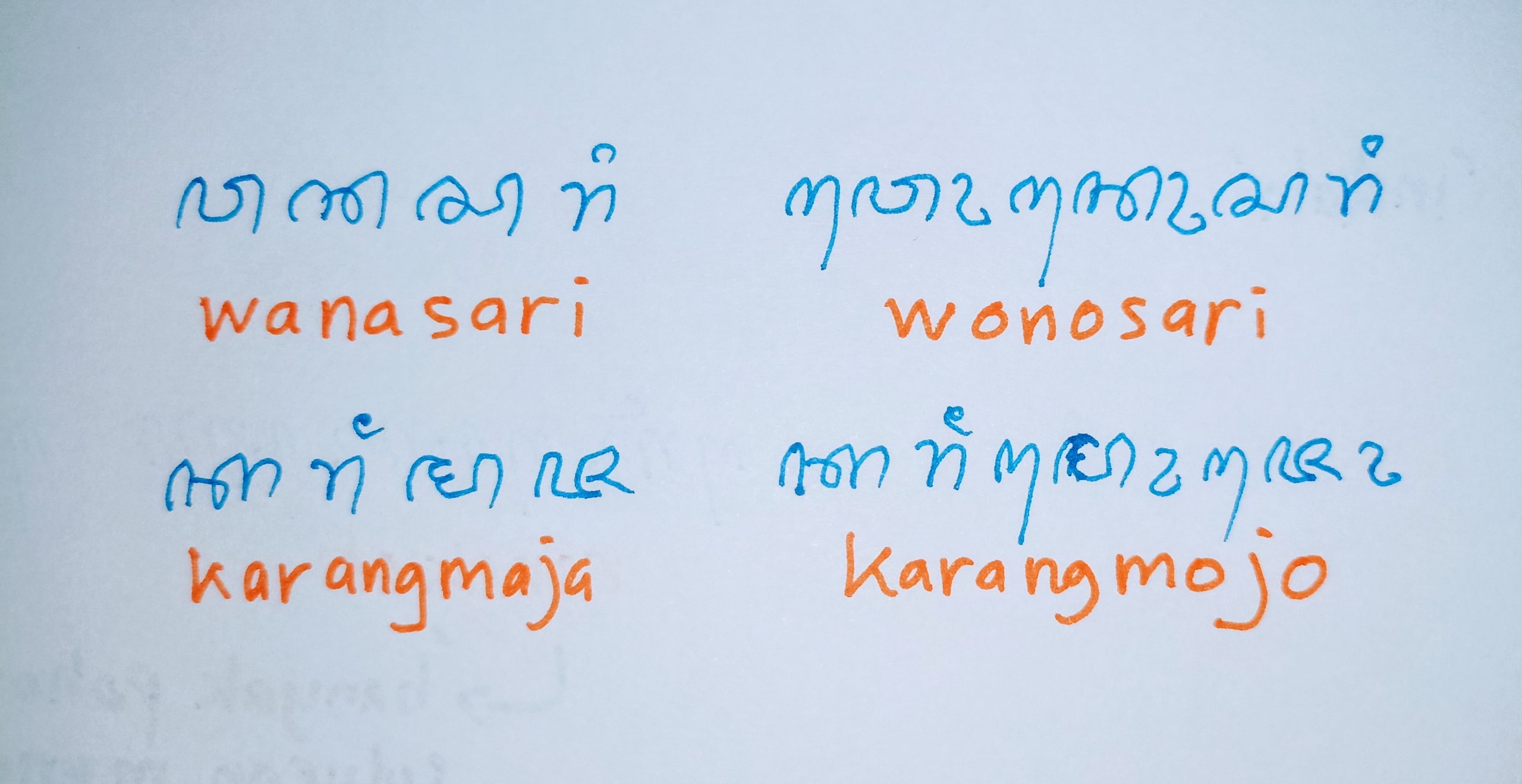

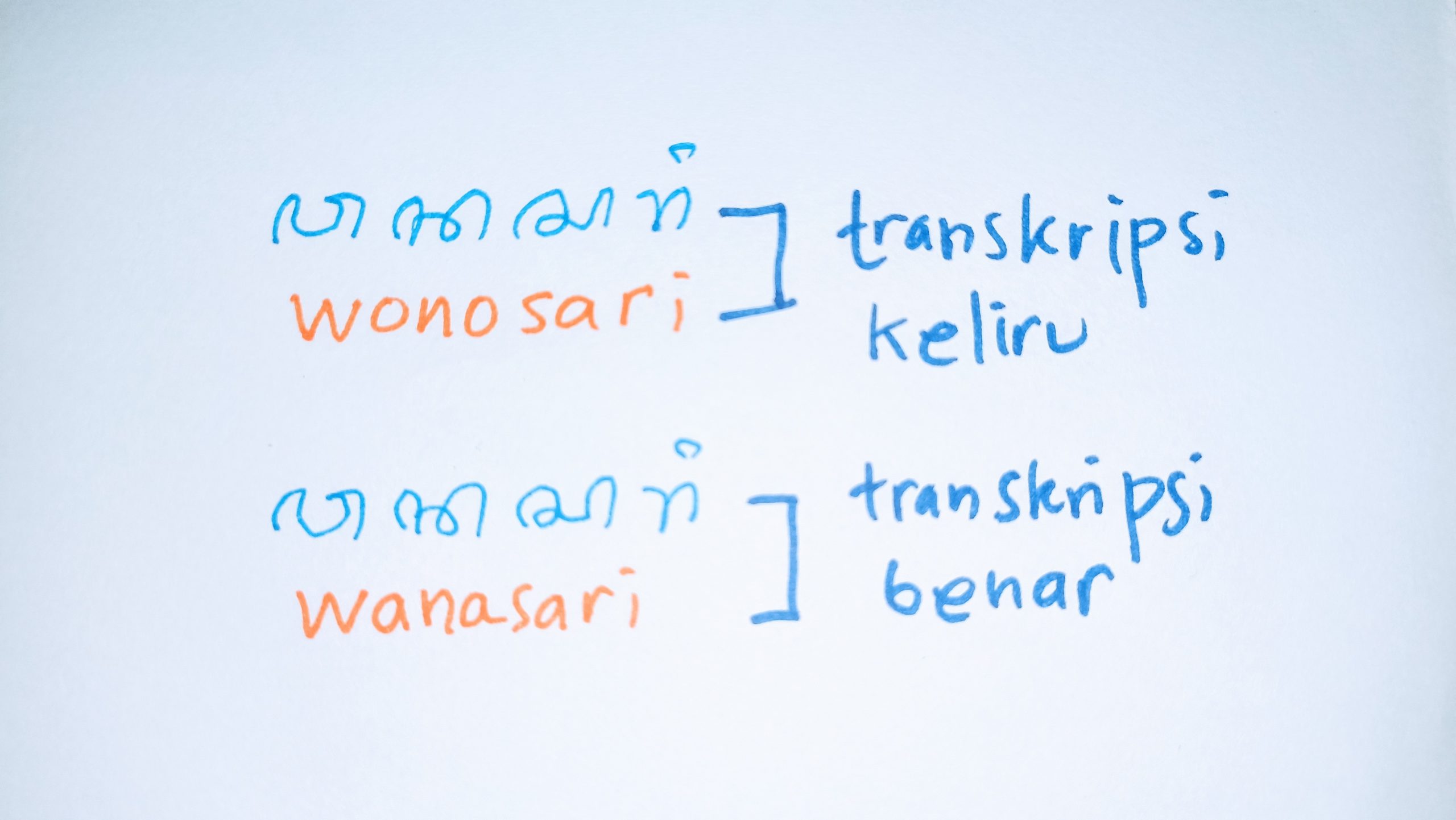

Saya mengira Panjenengan telah tahu, penulisan nama-nama wilayah di Kabupaten Gunungkidul Provinsi DI Yogyakarta sering menggunakan ‘bahasa Jawa yang di-bahasaIndonesia-kan’, persis seperti nama-nama wilayah lain di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bila dilihat menggunakan sudut pandang linguistik (fonologi dan morfologi), nama-nama wilayah di Gunungkidul berakar pada tembung (kata) bahasa Jawa. Secara politik nasional ‘bangsa Indonesia’, tata cara penulisannya berdasar kaidah bahasa Indonesia, yaitu sesuai dengan tatacara pengucapannya di bahasa Indonesia bukan perujukan pada aturan aksara dan bahasa Jawa sebagai yang digolongkan ‘bahasa daerah’ atau ‘bahasa lokal’. Misal, nama wilayah sebuah kapanewon (baca: kecamatan) di Gunungkidul, yakni “Wonosari”, merupakan gabungan dua tembung (kata) atau morfem yang berasal dari lingga (kata/bentuk dasar): {wana} dan {sari}, bukan {wono} dan {sari} seperti adanya kini. {Wanasari} atau {wana} dan {sari} termasuk golongan kata “saroja”, yakni dua kata yang digabung hingga memunculkan makna baru. Kata {wana} cara pengucapan atau transkripsi fonetiknya adalah [wɔnɔ], serupa bunyi /o/ di konteks bahasa Indonesia, bermakna ‘hutan’ atau ‘alas’ atau ‘tegalan’. Kata {sari} cara pengucapan atau transkripsi fonetiknya adalah [sari], bermakna ‘indah’ atau ‘nyaman’. Dengan demikian, penulisan nama-nama wilayah di Gunungkidul seperti {wanasari} dengan {wonosari} ini berada di antara benar dan salah. Mengapa? Karena nama-nama wilayah di Gunungkidul berbasis sistematika bahasa bangsa Jawa, pengekspresiannya menggunakan sistematika bahasa ‘bangsa Indonesia’ yang umum diyakini lebih nasionalis.

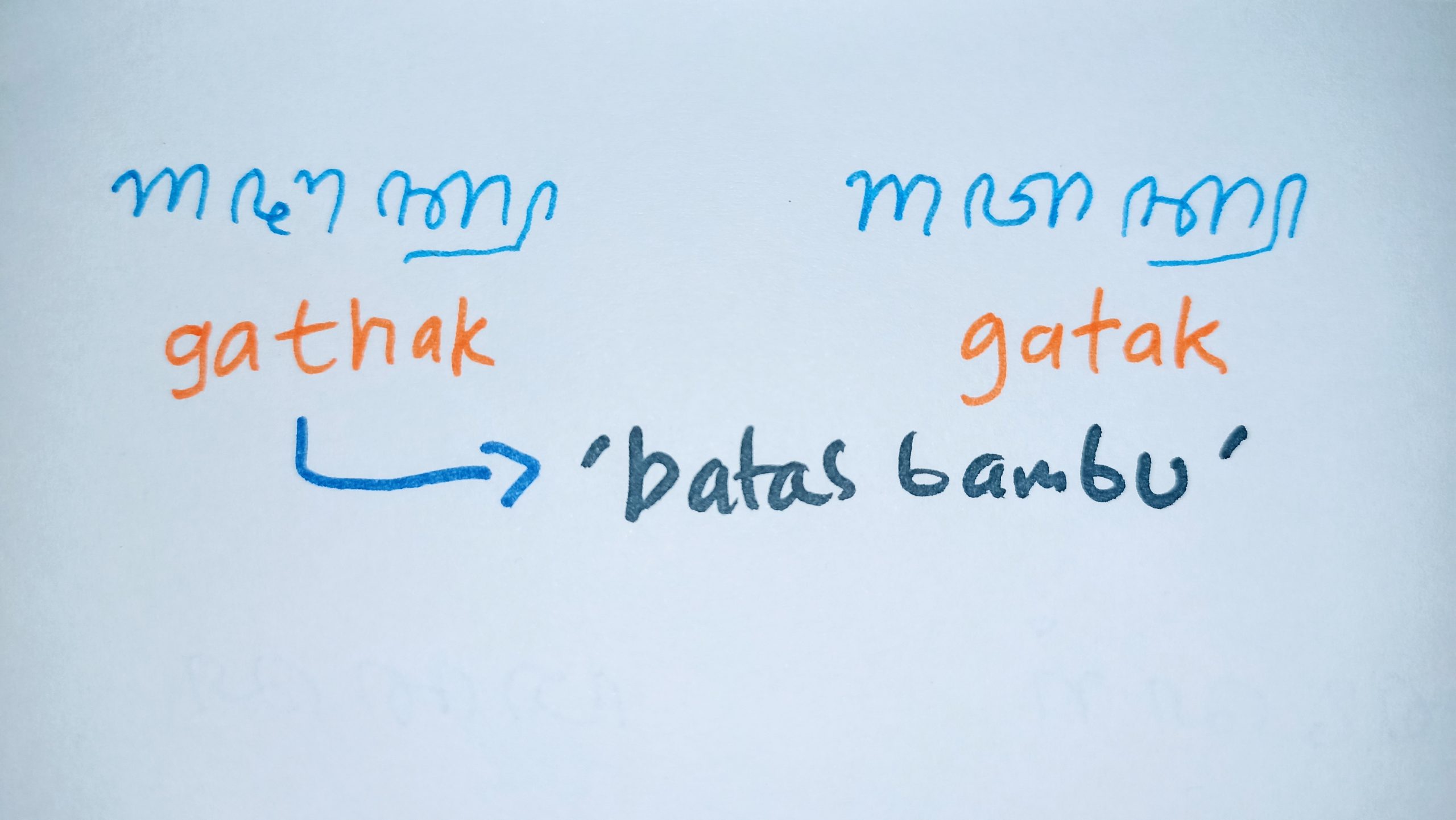

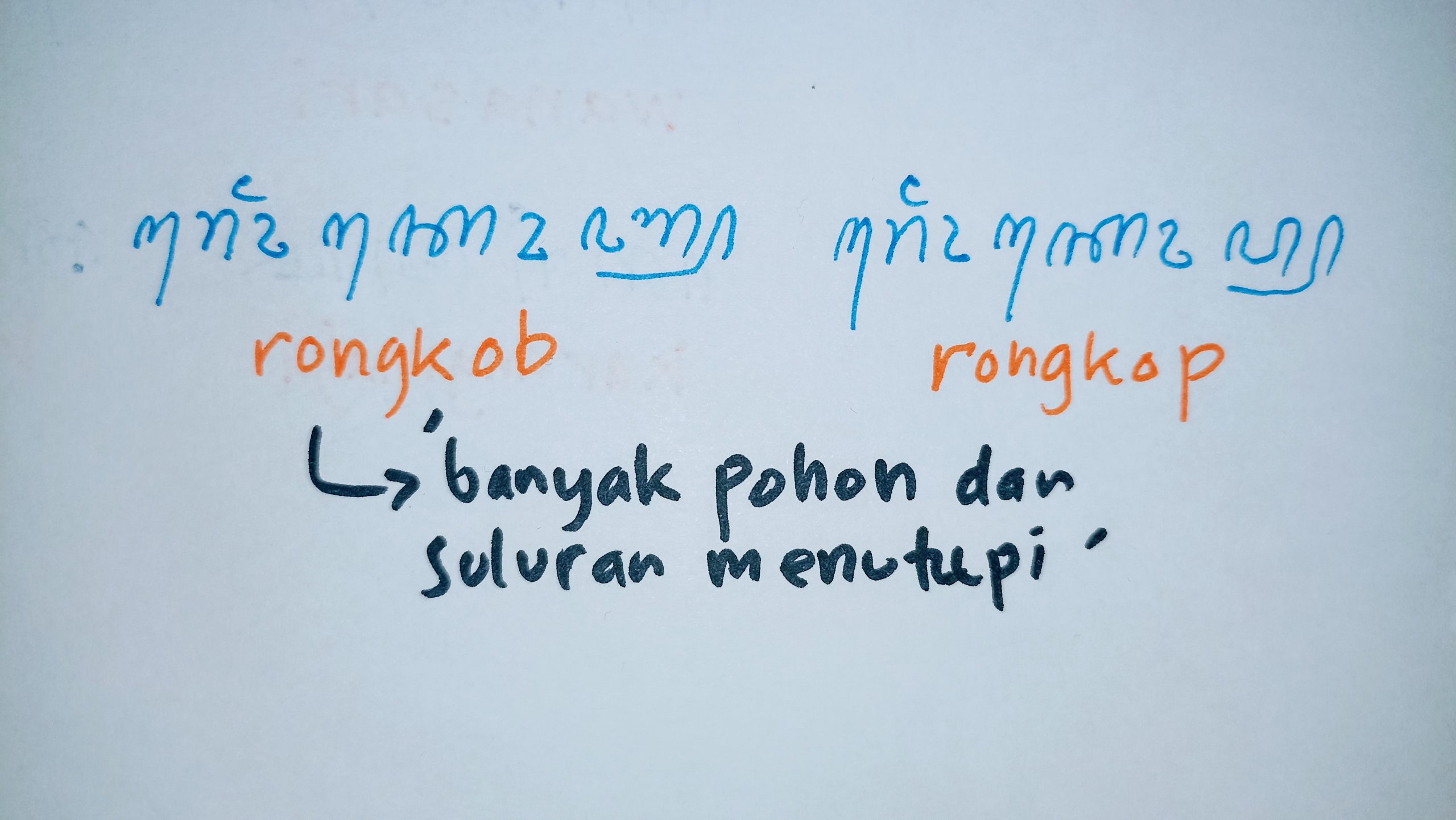

Saya mengajak Panjenengan menengok bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ‘bangsa Indonesia’ terlebih dulu, yang di dalam dirinya (bahasa Indonesia itu) terdapat ‘nasionalisasi’ bahasa-bahasa milik bangsa-bangsa se-Nusantara, termasuk ‘bahasa daerah’ bahasa Jawa yang dimiliki bangsa Jawa. Kata nation, sepadan dengan wangsa di bahasa Jawa, persis dengan bangsa di bahasa Indonesia. Panjenengan juga tahu, bahwa cara pengucapan fonem /w/ dan /b/ berdekatan sehingga di beberapa momentum kedua fonem ini saling menggantikan, untuk tak mengatakan bahwa fonem /w/ di bahasa asal/Jawa digantikan fonem /b/ di bahasa Indonesia. Begitu halnya /w/ dan /b/ pada {purwa} dan {purba}. Sebelum dinasionalkan, bangsa Jawa sudah menggunakan bahasa dan aksaranya sendiri, merujuk pada Aksara Carakan Jawa yang lumrah disebut Aksara Hanacaraka. Aksara Carakan Jawa yang berjumlah 20 (plus aksara Rekan) semuanya hadir bersama dengan suara vokal /ɔ/ yang tertulis /a/: /ha/ ([hɔ]), /na/ ([nɔ]), /ca/ ([cɔ]), /ra/ ([rɔ]), /ka/ ([kɔ]), dan seterusnya. Aksara Jawa bersuara. Suara /ɔ/ di sistematika aksara Jawa ini sama dengan suara /ɔ/ pada kata {gorong-gorong} [gɔrɔŋ- gɔrɔŋ] di bahasa Indonesia. Setelah kata-kata yang dimiliki bangsa Jawa dinasionalkan dengan cara diserap atau diadaptasi, maka beberapa di antaranya mengalami perubahan bentuk penulisan karena disesuaikan dengan cara pengucapan ‘bahasa nasional bahasa Indonesia milik bangsa Indonesia’ atau ‘Melayu’. Yang paling sering mengalami perubahan bentuk adalah kata-kata yang memiliki vokalisasi /a/ dan tersuarakan /ɔ/ seperti {wanasari} — {wonosari} itu tadi. Bahkan, hampir semua kata yang didalamnya memiliki vokalisasi /a/ dan tersuarakan /ɔ/ dituliskan /o/. Beberapa fonem lain seperti /b/ dituliskan /p/, /dh/ dituliskan /d/, serta /th/ dituliskan /t/, padahal masing-masing berbeda. Di konteks lokal Gunungkidul yang berpedoman pada aksara dan bahasa Jawa, Panjenengan sangat memahami bila masing-masing fonem tersebut keberadaannya mampu membedakan arti atau makna.

Nasionalisasi bahasa Indonesia terhadap bahasa Jawa sebagai ‘bahasa daerah/lokal’ banyak terwujud pada nama-nama wilayah atau nama diri. Sementara itu nama-nama wilayah atau nama diri merupakan identitas diri, atau penanda asal-usul atau mulabuka kebangsaan wangsa (bangsa). Artinya, penasionalisasian fonem, kata, maupun gabungan kata bahasa Jawa sebagai identitas dan nama diri bangsa Jawa sangat mungkin membelok dan memutus asal-usul atau mulabuka ilmu pengetahuan masyarakatnya.

Bagaimana tidak. Saya mengulang nasionalisasi penulisan nama Kapanewon {Wonosari} {Wanasari} [wɔnɔsari] di atas dengan menyocokkannya pada Bausastra Jawa (Kamus Bahasa Jawa). Lingga {wono} tidak termaktub dalam Bausastra Jawa manapun, siapapun penghimpun kamusnya. Sementara lingga {wana} ditemukan di dalam bausastra Jawa, misal oleh Poerwadarminta (1939), bermakna “alas” atau hutan, atau dalam Kawi Lexicon (1980) diterangkan bahwa {wana} merupakan golongan kata Sansekerta yang bermakna “forest, wood, jungle”. Tidakditemukannya lingga atau kata dasar {wono} dalam Bausastra Jawa menimbulkan persoalan, bahwa ia tak bermakna, bahwa ia bukan sebagai varian dan derivasi {wana}, meskipun yang dimaksudkan kita yakin adalah {wana}. Tatkala bangsa Jawa menuliskan nama dirinya itu: {wonosari} dalam aksara Jawa, muncul kebingungan: menggunakan aksara Wa Nglegena atau aksara Wa dengan sandhangan taling tarung? Program penulisan aksara Jawa oleh ‘pemerintah’ terhadap nama instani atau lembaga pemerintah pada ujungnya juga ambigu, seperti penulisan {wonosari}, {karangmojo}, {girisuba}, dan sebagainya. Jika menggunakan taling tarung sesuai dengan tulisannya maka {wonosari} akan menjadi tak bermakna. Dan sebaliknya. Pada prakteknya, penulisan Latin tetap menggunakan /o/, sementara penulisan aksara Jawanya menggunakan /a/. Kontras. Tidak linier.

Sebelum lebih jauh, mari, saya mengajak Panjenengan melihati kembali penulisan nama kapanewon, kalurahan, dan dusun yang ada di tiga kapanewon sebagai representasi tiga zona kewilayahan Gunungkidul (Ledhoksari, Batur Agung Utara, Gunung Sewu) dalam dalam Bahasa Asal/Jawa dan Bahasa Nasional/ Indonesia di 3 tabel berikut ini!

1. Kapanewon/Kecamatan Wonosari/Wanasari (Zona Ledhoksari)

| Nama Kalurahan/Desa | Nama dalam Bahasa Asal/Jawa | Nama dalam Bahasa Nasional/ Indonesia | Nama Dusun/ Padukuhan dalam Bahasa Asal/Jawa | Nama Dusun/ Padukuhan dalam Bahasa Nasional/ Indonesia | Perubahan Bentuk |

|---|---|---|---|---|---|

| Wonosari | Wanasari | Wonosari | /a/ jadi /o/ | ||

| Madusari | Madusari | ||||

| Ringinsari | Ringinsari | ||||

| Purbasari | Purbosari | /a/ jadi /o/ | |||

| Gadhungsari | Gadungsari | /dh/ jadi /d/ | |||

| Pandhansari | Pandansari | /dh/ jadi /d/ | |||

| Tawarsari | Tawarsari | - | |||

| Jeruksari | Jeruksari | - | |||

| Madusari | Madusari | - | |||

| Kepek | Kepek | Kepek | |||

| Trimulya I | Trimulyo I | /a/ jadi /o/ | |||

| Trimulya II | Trimulyo II | /a/ jadi /o/ | |||

| Sumbermulya | Sumbermulyo | /a/ jadi /o/ | |||

| Bansari | Bansari | - | |||

| Tegalmulya | Tegalmulyo | /a/ jadi /o/ | |||

| Kranon | Kranon | - | |||

| Kepek I | Kepek I | - | |||

| Kepek II | Kepek II | - | |||

| Sumbermulya | Sumbermulyo | /a/ jadi /o/ | |||

| Jeruk | Jeruk | ||||

| Ledhoksari | Ledoksari | /dh/ jadi /d/ | |||

| Piyaman | Piyaman | Piyaman | |||

| Ngerboh I | Ngerboh I | - | |||

| Ngerboh II | Ngerboh II | - | |||

| Kemerasari Kidul | Kemerosari Kidul | /a/ jadi /o/ | |||

| Kemerasari Lor | Kemerosari Lor | /a/ jadi /o/ | |||

| Piyaman Kulon | Piyaman Kulon | - | |||

| Piyaman Wetan | Piyaman Wetan | - | |||

| Pakel Jaluk | Pakel Jaluk | - | |||

| Ngemplak | Ngemplak | - | |||

| Pakelreja | Pakelrejo | /a/ jadi /o/ | |||

| Budhegan Kidul | Budegan Kidul | /dh/ jadi /d/ | |||

| Budhegan Lor | Budegan Lor | /dh/ jadi /d/ | |||

| Gari | Gari | Gari | - | ||

| Ngijoreja | Ngijorejo | /a/ jadi /o/ | |||

| Kalidhadhap | Kalidadap | /dh/ jadi /d/ | |||

| Jatireja | Jatirejo | /a/ jadi /o/ | |||

| Gathak | Gatak | /th/ jadi /t/ | |||

| Gondhangreja | Gondangrejo | /dh/ jadi /d/; /a/ jadi /o/ |

|||

| Gari | Gari | - | |||

| Gelung | Gelung | - | |||

| Ngeloreja | Ngelorejo | /a/ jadi /o/ | |||

| Tegalreja | Tegalrejo | /a/ jadi /o/ | |||

| Karangtengah | Karangtengah | Karangtengah | |||

| Karangtengah I | Karangtengah I | - | |||

| Karangtengah II | Karangtengah II | - | |||

| Karangtengah III | Karangtengah III | - | |||

| Dhuwetreja | Duwetrejo | /dh/ jadi /d/; /a/ jadi /o/ |

|||

| Kelor | Kelor | - | |||

| Kedhung I | Kedung I | /dh/ jadi /d/ | |||

| Kedhung II | Kedung II | /dh/ jadi /d/ | |||

| Kajar I | Kajar I | - | |||

| Kajar II | Kajar II | - | |||

| Kajar III | Kajar III | - | |||

| Selang | Selang | Selang | |||

| Selang I | Selang I | - | |||

| Selang II | Selang II | - | |||

| Selang III | Selang III | ||||

| Selang IV | Selang IV | ||||

| Selang V | Selang V | ||||

| Mokol | Mokol | ||||

| Randhukuning I | Randukuning I | /dh/ jadi /d/ | |||

| Randhukuning II | Randukuning II | /dh/ jadi /d/ | |||

| Randhukuning III | Randukuning III | /dh/ jadi /d/ | |||

| Baleharjo | Baleharja | Baleharjo | /a/ jadi /o/ | ||

| Purwasari | Purwosari | /a/ jadi /o/ | |||

| Mulyasari | Mulyosari | /a/ jadi /o/ | |||

| Wukirsari | Wukirsari | - | |||

| Rejasari | Rejosari | /a/ jadi /o/ |

|||

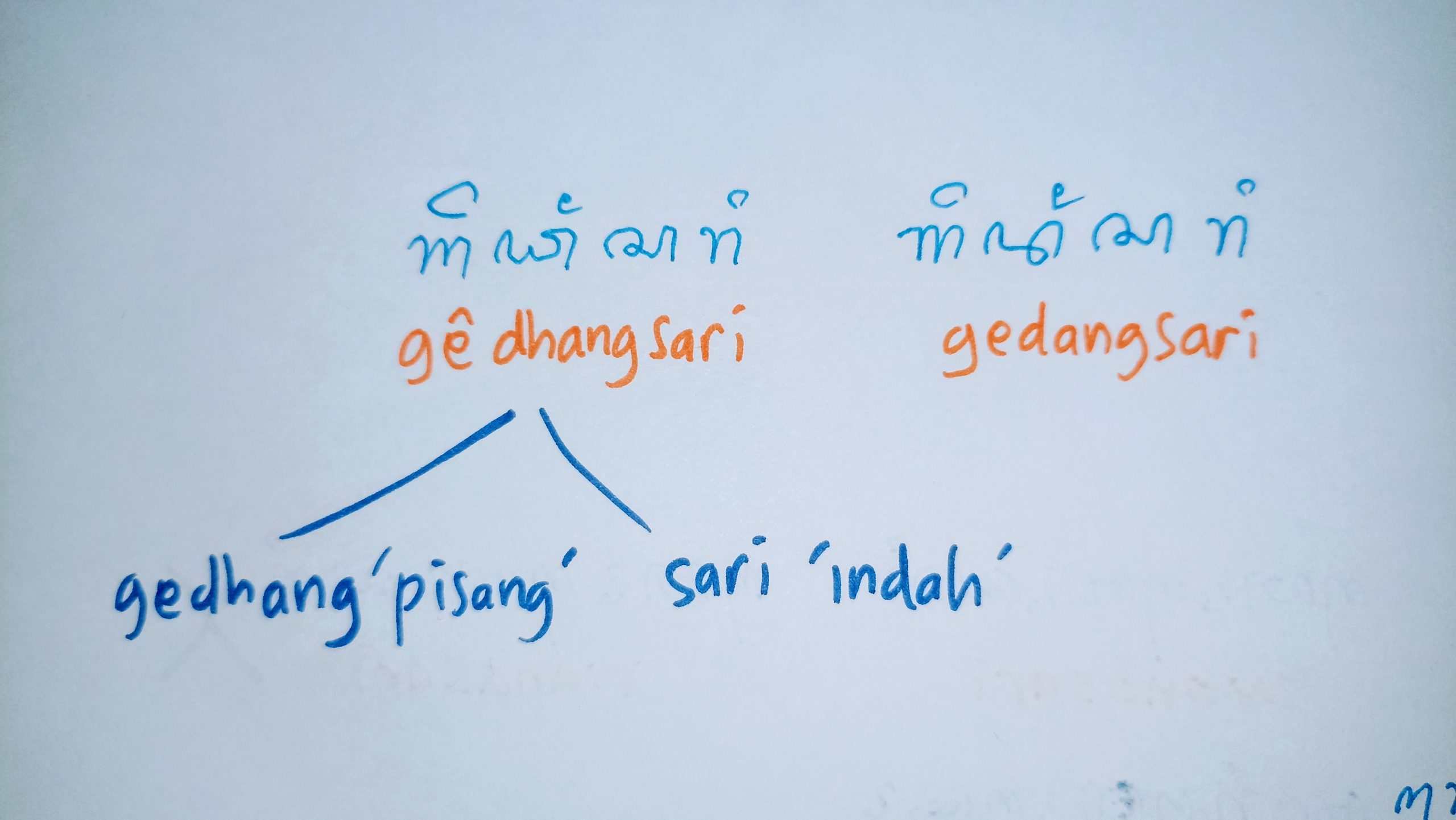

| Gedhangsari | Gedangsari | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Siraman | Siraman | Siraman | |||

| Siraman I | Siraman I | - | |||

| Siraman II | Siraman II | - | |||

| Siraman III | Siraman III | - | |||

| Besari | Besari | - | |||

| Winong | Winong | - | |||

| Seneng | Seneng | - | |||

| Pulutan | Pulutan | Pulutan | |||

| Seminreja | Seminrejo | /a/ jadi /o/ | |||

| Glodhogan | Glodogan | /dh/ jadi /d/ | |||

| Ngaliyan | Ngaliyan | ||||

| Walikan | Walikan | ||||

| Butuh | Butuh | ||||

| Temu | Temu | ||||

| Karangasem | Karangasem | ||||

| Praon | Praon | ||||

| Wareng | Wareng | Wareng | |||

| Wareng I | Wareng I | - | |||

| Wareng II | Wareng II | - | |||

| Wareng III | Wareng III | - | |||

| Wareng IV | Wareng IV | - | |||

| Singkar I | Singkar I | - | |||

| Singkar II | Singkar II | - | |||

| Duwet | Dhuwet | Duwet | /dh/ jadi /d/ | ||

| Dhuwet | Duwet | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Gondhang | Gondang | /dh/ jadi /d/ | |||

| Jagalaya | Jagoloyo | /a/ jadi /o/ | |||

| Dhunggubah I | Dunggubah I | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Dhunggubah II | Dunggubah II | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Jambe | Jambe | - | |||

| Mulo | Mula | Mulo | /a/ jadi /o/ | ||

| Kepil | Kepil | - | |||

| Mula | Mulo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Karangasem | Karangasem | - | |||

| Wunung | Wunung | Wunung | Kawal | Kawal | - |

| Wunung | Wunung | - | |||

| Teguhan | Teguhan | - | |||

| Soka I | Soko I | /a/ jadi /o | |||

| Soka II | Soko II | /a/ jadi /o | |||

| Karangrejek | Karangrejek | Karangrejek | - | ||

| Karangrejek | Karangrejek | - | |||

| Blimbing | Blimbing | - | |||

| Karanggumuk I | Karanggumuk I | - | |||

Karanggumuk II | Karanggumuk II | - | |||

| Karangdhuwet I | Karangduwet I | /dh/ jadi /d/ | |||

| Karangdhuwet II | Karangduwet II | /dh/ jadi /d/ | |||

| Karangsari | Karangsari | - |

2. Kapanewon/Kecamatan Nglipar (Zona Batur Agung Utara)

| Nama Kalurahan/ Desa | Nama dalam Bahasa Asal/Jawa | Nama dalam Bahasa Asal/Jawa | Nama Dusun/ Padukuhan dalam Bahasa Asal/Jawa | Nama Dusun/ Padukuhan dalam Bahasa Nasional/ Indonesia | Perubahan Bentuk |

|---|---|---|---|---|---|

| Natah | Natah | Natah | - | ||

| Blembeman | Blembeman | - | |||

| Ngeloreja | Ngelorejo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Natah Kulon | Natah Kulon | - | |||

| Natah Wetan | Natah Wetan | - | |||

| Ngadireja | Ngadirejo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Pringamba | Pringombo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Pilangrejo | Pilangreja | Pilangrejo | /a/ jadi /o/ |

||

| Pilangreja | Pilangrejo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Dhungsuru | Dungsuru | /dh/ jadi /d/ | |||

| Wotgalih | Wotgalih | - | |||

| Ngangkruk | Ngangkruk | - | |||

| Dhanyangan | Danyangan | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Kaligedhe | Kaligede | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Sriten | Sriten | - | |||

| Kedungpoh | Kedhungpoh | Kedungpoh | /dh/ jadi /d/ |

||

| Kedhungpoh Lor | Kedungpoh Lor | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Kedhungpoh Kidul | Kedungpoh Kidul | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Kedhungpoh Tengah | Kedungpoh Tengah | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Kedhungpoh Kulon | Kedungpoh Kulon | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Sinom | Sinom | - | |||

| Gaja | Gojo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Nglorog | Nglorog | - | |||

| Majasari | Mojosari | /a/ jadi /o/ |

|||

| Klayar | Klayar | - | |||

| Gentungan | Gentungan | - | |||

| Pengkol | Pengkol | Pengkol | - | ||

| Pengkol | Pengkol | - | |||

| Gebang | Gebang | - | |||

| Wungureja | Wungurejo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Geger | Geger | - | |||

| Gagan | Gagan | - | |||

| Kebonjero | Kebonjero | - | |||

| Karangsari | Karangsari | - | |||

| Pagutan | Pagutan | - | |||

| Glompong | Glompong | - | |||

| Kedhokplasa | Kedokploso | /dh/ jadi /d/; /a/ jadi /o/ |

|||

| Kedungkeris | Kedhungkeris | Kedungkeris | /dh/ jadi /d/ |

||

| Kwarasan Wetan | Kwarasan Wetan | - | |||

| Kwarasan Tengah | Kwarasan Tengah | - | |||

| Kwarasan Kulon | Kwarasan Kulon | - | |||

| Kedhungkeris | Kedungkeris | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Pringsurat | Pringsurat | - | |||

| Sendhawa Lor | Sendowo Lor | /dh/ jadi /d/; /a/ jadi /o/ |

|||

| Sendhawa Kidul | Sendowo Kidul | /dh/ jadi /d/; /a/ jadi /o/ |

|||

| Nglipar | Nglipar | Nglipar | - | ||

| Sumbereja | Sumberejo | /a/ jadi /o/ |

|||

| Mengger | Mengger | - | |||

| Nglipar Lor | Nglipar Lor | - | |||

| Nglipar Kidul | Nglipar Kidul | - | |||

| Ngaliyan | Ngaliyan | - | |||

| Kedhungranti | Kedungranti | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Katongan | Katongan | Katongan | |||

| Ngrandhu | Ngrandu | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Kepuhsari | Kepuhsari | - | |||

| Nglebak | Nglebak | - | |||

| Klegung | Klegung | - | |||

| Jeruklegi | Jeruklegi | - | |||

| Perbutan | Perbutan | - |

3. Kapanewon/Kecamatan Tanjungsari (Zona Gunung Sewu)

| Nama Kalurahan/ Desa | Nama dalam Bahasa Asal/Jawa | Nama dalam Bahasa Nasional/ Indonesia | Nama Dusun/ Padukuhan dalam Bahasa Asal/Jawa | Nama Dusun/ Padukuhan dalam Bahasa Nasional/ Indonesia | Perubahan Bentuk |

|---|---|---|---|---|---|

| Hargosari | Hargasari | Hargosari | /a/ jadi /o/ |

||

| Candhisari | Candisari | /dh/ jadi /d/ | |||

| Timunsari | Timunsari | - | |||

| Majasari | Mojosari | /a/ jadi /o/ |

|||

| Jambu | Jambu | - | |||

| Jrakah | Jrakah | - | |||

| Klepu | Klepu | - | |||

| Gadhuhan | Gaduhan | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Ketos | Ketos | - | |||

| Pakel | Pakel | - | |||

| Kemiri | Kemiri | Kemiri | |||

| Dhayakan I | Dayakan I | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Dhayakan II | Dayakan | /dh/ jadi /d/ |

|||

| Guyangan | Guyangan | - | |||

| Karangnangka | Karangnongko | /a/ jadi /o/ |

|||

| Glagah | Glagah | - | |||

| Kemiri | Kemiri | - | |||

| Gebang | Gebang | - | |||

| Bareng | Bareng | - | |||

| Panggang | Panggang | - | |||

| Ngasem | Ngasem | - | |||

| Wates | Wates | - | |||

| Kemadang | Kemadang | Kemadang | |||

| Kelor Lor | - | ||||

| Kelor Kidul | - | ||||

| Kanigara | Kanigoro | /a/ jadi /o/ |

|||

| Kayubima | Kayubimo | /a/ jadi /o/ | |||

| Tenggang | Tenggang | ||||

| Ngelo | Ngelo | ||||

| Pucung | Pucung | ||||

| Nglaos | Nglaos | ||||

| Ngasem | Ngasem | ||||

| Karang Lor I | Karang Lor I | ||||

| Karang Lor II | Karang Lor II | ||||

| Suru | Suru | ||||

| Kemadang | Kemadang | ||||

| Watubelah | Watubelah | ||||

| Sumuran | Sumuran | ||||

| Ngalang-alang | Ngalang-alang | ||||

| Ngepung | Ngepung | ||||

| Banjarejo | Banjareja | Banjarejo | /a/ jadi /o | ||

| Jarah I | Jarah I | ||||

| Jarah II | Jarah II | ||||

| Jarah III | Jarah III | ||||

| Jambu | Jambu | ||||

| Sangen I | Sangen I | ||||

| Sangen II | Sangen II | ||||

| Keruk I | Keruk I | ||||

| Keruk II | Keruk II | ||||

| Keruk III | Keruk III | ||||

| Keruk IV | Keruk IV | ||||

| Klepu I | Klepu I | ||||

| Klepu II | Klepu II | ||||

| Weru | Weru | ||||

| Ngepoh | Ngepoh | ||||

| Kunang | Kunang | ||||

| Padangan | Padangan | ||||

| Sari | Sari | ||||

| Wuluh | Wuluh | ||||

| Melikan | Melikan | ||||

| Wanasaba I | Wonosobo I | /a/ jadi /o/ |

|||

| Wanasaba II | Wonosobo II | /a/ jadi /o/ |

|||

| Wanasri | Wonosri | /a/ jadi /o/ |

|||

| Ngestirejo | Ngestireja | Ngestirejo | /a/ jadi /o/ | ||

| Mrica | Mrico | /a/ jadi /o/ | |||

| Jaten | Jaten | - | |||

| Kudhu | Kudu | /dh/ jadi /d/ | |||

| Kerja | Kerjo | /a/ jadi /o/ | |||

| Gathak I | Gatak I | /th/ jadi /t/ | |||

| Gathak II | Gatak II | /th/ jadi /t/ | |||

| Walikangin | Walikangin | - | |||

| Brana I | Brono I | /a/ jadi /o/ | |||

| Brana II | Brono II | /a/ jadi /o/ | |||

| Mendhang I | Mendang I | /dh/ jadi /d/ | |||

| Mendhang II | Mendang II | /dh/ jadi /d/ | |||

| Mendhang III | Mendang III | /dh/ jadi /d/ | |||

| Cabean | Cabean | ||||

Maaf, tabel yang memaparkan perubahan penulisan nama kapanewon, kalurahan, dan dusun di Gunungkidul dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia di 15 kapanewon lain tidak saya sertakan pada tulisan ini. Saya khawatir terlalu panjang dan menjemukan buat Panjenengan. Panjenengan bisa melanjutkannya sendiri. Namun jumlah seluruhnya untuk sementara bisa Panjenengan lihat di bawah ini.

| NO | Kapanewon/ Kecamatan | Nama ke |

|||

| 1 | /a/ | /b/ | /dh/ | /th/ |

|

| 2 | Wonosari | 26 | - | 22 | 1 |

| 3 | Nglipar | 12 | - | 15 | - |

| 4 | Tanjungsari | 14 | - | 8 | 2 |

| 5 | Playen | 21 | - | 9 | 2 |

| 6 | Patuk | 7 | - | 4 | 2 |

| 7 | Paliyan | 12 | - | 8 | 1 |

| 8 | Panggang | 3 | - | 8 | - |

| 9 | Tepus | 12 | - | 10 | - |

| 10 | Semanu | 17 | - | 9 | - |

| 11 | Karangmojo | 19 | - | 17 | 3 |

| 12 | Ponjong | 34 | - | 12 | 5 |

| 13 | Rongkop | 15 | 2 | 11 | 1 |

| 14 | Semin | 16 | - | 13 | 4 |

| 15 | Ngawen | 17 | 2 | 7 | 3 |

| 16 | Gedangsari | 14 | - | 7 | 2 |

| 17 | Saptosari | 10 | - | 8 | 2 |

| 18 | Girisubo | 14 | - | 10 | 2 |

Purwosari | 9 | - | 2 | - |

|

272 | 4 | 180 | 30 |

||

486 |

|||||

Dari tabel di atas Panjenengan bisa menganalisa dengan mudah bahwa setelah kerja ‘nasionalisasi’ nama-nama wilayah di Gunungkidul berlangsung puluhan tahun, cukup banyak nama wilayah mengalami perubahan bentuk dalam penulisan nama dirinya. Paling tidak, perubahan bentuk yang terjadi berupa penulisan fonem /a/ menjadi /o/, /b/ menjadi /p/, /dh/ menjadi /d/, dan /th/ menjadi /t/. Gunungkidul terdiri dari 18

kapanewon/kecamatan, 144 kalurahan/desa, dan 1431 dusun/padukuhan dengan masing-masing nama yang melekat padanya. Jika semua nama wilayah kapanewon/kecamatan, kalurahan/desa, dan dusun/padukuhan saya gunggungke (jumlahkan), saya memeroleh 1593 nama. Persamaan nama wilayah saya abaikan, tidak saya kurangkan, misal nama kapanewon/kecamatan sama dengan nama kalurahan/desa atau dusun/padukuhan. Dari 1593 nama wilayah (kapanewon, kalurahan, dusun) di Gunungkidul, penulisan nama dirinya yang mengalami perubahan penulisan dari Bahasa Asal/Jawa ke Bahasa Nasional/Indonesia sejumlah 486. Jika diprosentasekan, dengan menghitung ambang batas kesalahan 1 %, kurang lebih 29%. Sementara itu nama-nama wilayah (kapanewon, kalurahan, dusun) di Gunungkidul yang mengalami perubahan penulisan: 1) fonem /a/ menjadi /o/ sejumlah 272, sekitar 17%, 2) fonem /b/ menjadi /p/ sejumlah 4, sedikit sekali jika diprosentasekan, 3) fonem /dh/ menjadi /d/ sejumlah 180, sekitar 11%, 4) fonem /th/ menjadi /t/ sejumlah 30, sekitar 0,02%.

Apa arti hasil penjumlahan dan prosentase itu? Kemungkinan besar Panjenengan akan menjawab: bila nama-nama wilayah di Gunungkidul yang mengalami perubahan 50% dari konteks bahasa asal-usulnya itu (bahasa Jawa yang merujuk pada Aksara Jawa) dicari asal-usul maknanya maka tidak akan ditemukan karena penulisannya keliru. Bagi orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa fonem /a/ di bahasa Jawa tergantikan oleh fonem /o/ dan fonem /dh/ di bahasa Jawa tergantikan fonem /d/ di bahasa Indonesia, seperti Panjenengan, mungkin tak akan mengalami masalah. Namun bagi orang lain yang tak memahami konteks ini terutama ‘orang-orang dari luar’ akan mengalami masalah. Yang dianggap memiliki nilai benar bagi orang lain itu adalah penulisan dengan tatacara bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Sementara Panjenengan barangkali akan menganggap keduanya benar.

Nasionalisasi Bahasa Daerah mengindikasikan bahwa bahasa-bahasa seNusantara, termasuk bahasa Jawa a la Gunungkidul, memiliki ciri identitas yang “harus ditransformasi” menjadi ciri identitas bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa Daerah ‘ditaklukkan’karena digolongkan sebagai liyan, bukan bahasanya wangsa/bangsa Indonesia, bukan sebagai bagian identitas diri Bangsa Indonesia seperti apa adanya. Kata-kata di bahasa Sansekerta, yang kemudian menurun di Jawa Kuna, lantas menurun lagi di bahasa Jawa Baru, ‘dipaksa’ digolongkan sebagai sesuatu yang baru lagi. Penutur bahasa daerah merasa bahwa bahasa daerahnya adalah bahasa liyan. Panjenengan bisa mengambil contoh, misalnya kata dalam bahasa Jawa: mata-ari (matahari), matanya hari; gapura (pintu masuk pura/rumah/kampung/kota/kraton); desa (desa); wangsa (bangsa); purwa (purba); dan kosa-kata bahasa Jawa lain yang telah ‘diserap’ oleh bahasa Indonesia seakan-akan adalah kosa-kata bahasa Indonesia bukan kosa kata milik bahasa Jawa. Masyarakat umum dan ‘pemerintah’ tak menyadarinya.

Program penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh ‘pemerintah’ belum mempertimbangkan bahasa Daerah yang baik dan benar. Bahasa Daerah memiliki bagian tubuhnya sendiri. Baik dan benar di konteks bahasa Indonesia seyogyanya sejajar dengan “pener” dan “bener” di bahasa Jawa. “Bener” berhubungan dengan paramasastra; “pener” berhubungan dengan konteks kebahasaan, termasuk kondisi-kondisi di ‘luar’ bahasa.

Bahasa terkoneksi dengan kondisi ‘di luar’ kebahasaan, dengan lingkungan hidup penuturnya. Asal-usul bahasa adalah asal-usul ilmu pengetahuan tentang “jagad” dan bagaimana menjadinya. Etimologi mencoba menelusuri hal-hal ini, menelusuri hal-hal yang diasumsikan sebagai akar, “oyod”, atau “wod”. Parasastra Jawa menguraikan bahwa pembentukan “lingga” (kata-dasar) dan “andhahan” (kata-turunan/kata-jadian) berasal dari sebuah inti-bahasa yang disebut “wod”. “Wod” adalah suara satu ucapan “sawanda” (satu suku kata) yang sesungguhnya telah bermakna. /Ha/ /na/ /ca/ /ra/ /ka/, /da/ /ta/ /sa/ /wa/ /la/, /pa/ /dha/ /ja/ /ya/ /nya/, dan /ma/ /ga/ /ba/ /tha/ /nga/. Jika diurutkan seperti ini: “wod” > “lingga” > “andhahan”: “wuwuhan”, “rangkep”, “camboran”, “saroja”, dan sebagainya. Gerak penelusuran ke “wod” terbalik. Penelusuran ke akar bahasa dilakukan oleh masyarakat penutur agar memeroleh kondisi “bener” dan “pener”, “leres” dan “laras” dengan dasar ilmu pengetahuannya, sehingga hasilnya dapat berguna bagi kemajuan dan kemelekan masyarakat penuturnya, bahkan memahami diri dan ilmu pengetahuannya sendiri pada suatu rentang ruang-waktu.

Laku pencarian ke dasar ilmu pengetahuan dicontohkan oleh penokohan Remeng Mangunjaya di cerita Panji (Kalurahan Bejiharjo [Bejiharja] Karangmojo [Karangmaja] Gunungkidul). Sebuah sayembara menyaratkan peserta agar mampu meniti wod-kayu-penjalin. Remeng Mangunjaya pun mencoba meniti “wod kayu penjalin” dalam rangka bersatu dengan pasangan abadinya: Dewi Sekartaji/Sekarjati. Remeng Mangunjaya “badhar” menjadi Panji pasca membeber makna “wod kayu penjalin” dan cinta sebesar “kuku-ireng” di hadapan Dewi Sekartaji/Sekarjati. “Wod kayu penjalin” merupakan akar pohon kehidupan yang lentur dan kuat. Cinta sebesar “kuku-ireng” merupakan perlambangan pencarian ilmu pengetahuan yang tak akan habis.

Mengapa nasionalitas bangsa Indonesia memutus atau menghilangkan dasar-dasar ilmu pengetahuan bangsa yang sering digolongkan ‘daerah’ atau ‘lokal’?

Apakah penulisan nama-nama wilayah di tingkat ‘lokal’ seperti di Gunungkidul yang berbahasa lokal (Jawa) harus selalu dengan mengubahnya, menggantinya, mengadaptasinya dengan tatacara nasional? Apakah laku nasionalisasi harus menenggelamkan bahasa nation (bangsa) lokal? Apakah memalukan dan merendahkan bagi ‘bahasa nasional’ bila ‘bahasa lokal’ dipindahkan begitu saja secara natural manjing ajur-ajer mewakili ‘bahasa nasional’? Menjadi khasanah dan kekayaannya? Duduk bersama-sama dengan bahasa-bahasa lokal lain di teras global?

Silakan Panjenengan setuju atau tidak pada orang-orang yang lebih nasionalis (keIndonesia-indonesiaan) karena menuliskan nama pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dengan {Wonosari} bukan {Wanasari}, atau pada orang-orang yang kemenggris (keInggris-inggrisan) karena menuliskan nama {The Wonosari} atau {Made in Wonosari}! Mereka yang memilih nasionalis dan kemenggris tak mengapa, tetap keren, toh mereka menyadari bahwa kita semua di ‘aras lokal’ harus nut kelakoning jaman, menyelaraskan diri pada yang nasional, sementara yang nasional sesungguhnya bersifat lokal berhadapan dengan yang global. Pun jika orang-orang yang nasionalis dan kemenggris itu menghendaki merevisinya dengan ‘tatacara lokal’, yakni menuliskan {The Wonosari} dengan {The Wanasari} maupun {Made in Wonosari} dengan {Made in Wanasari}, akan terasa lebih pener, dan laras.

Yang lokal, yang nasional, yang global menyatu, dan padu.

Jika telah demikian, kala kita mau mencari asal-usul atau mulabuka nama-nama wilayah di sekitar tempat tinggal kita, bahkan nama-nama diri kita sendiri, dalam rangka mengonstruksi ‘identitas yang mendekati sesungguhnya’, mungkin kita tak akan jauh terbelok, atau terperosok. Paling tidak ulang-alik berfikir kita gumathok.

Menurut Panjenengan?

![]()

Seorang yang menyukai kebudayaan tani namun tak bisa melakoni.

Oleh: Parinem